Le projet Cyanotox

La génétique pour lever les freins à la valorisation des cyanobactéries

Face aux enjeux de sécurité et de valorisation des cyanobactéries, un projet innovant a vu le jour au CEVA. Il vise à sécuriser le marché des cyanobactéries en apportant une garantie quant à la toxicité des souches produites et des moyens de maîtrise en conditions de production. Ce projet s’appuie sur la génétique en posant une question simple : comment les outils de génétique et de bio-informatique et la maitrise des conditions de culture peuvent apporter des solutions pour garantir l’innocuité des productions de cyanobactéries et ouvrir de nouveaux marchés de valorisation ? Entretien avec Amance Corat, chef de projet algoculture au CEVA, en charge du projet Cyanotox

Quel est l’origine du projet ?

Le projet prend racine dans le contexte des cyanobactéries, en particulier celles autorisées pour l’alimentation humaine, comme la spiruline. Cette dernière est l’espèce la plus produite au monde, avec une production annuelle de 15 600 tonnes. La France se distingue comme leader européen avec environ 56 tonnes produites par an (plus de 170 spiruliniers sur le territoire français). Une autre cyanobactérie, la Klamath, est également autorisée mais sa production reste plus marginale avec seulement 1 000 tonnes au niveau mondial, avec une production émergeante en France. Outre ces espèces qui représentent un intérêt en alimentation, le projet s’intéresse plus largement au potentiel des cyanobactéries dans d’autres domaines d’application et pour lesquels des freins réglementaires en lien avec leur potentiel toxinogène sont présents, notamment en agriculture où les cyanobactéries sont exclues de certaines catégories de biostimulants (CMC2) par manque de données disponibles quant à leur toxicité.

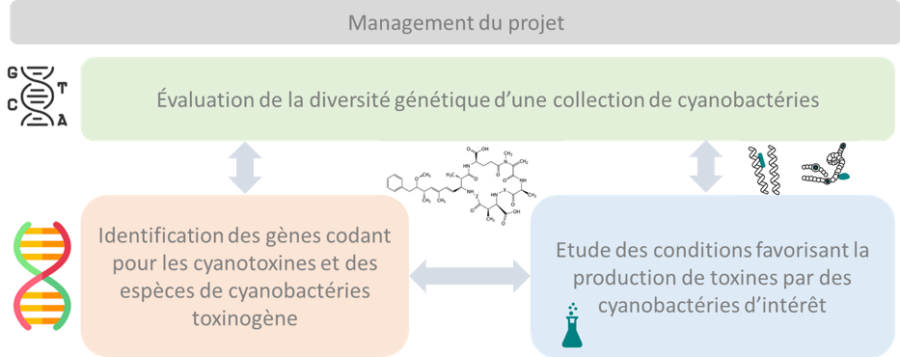

Quels sont ses objectifs ?

Face à ce constat, il s’agit d’apporter des garanties sur la toxicité des souches de cyanobactéries produites pour sécuriser leur utilisation tout en identifiant des moyens de maîtrise en production pour limiter la formation de toxines. En termes techniques, les objectifs sont : évaluer la diversité génétique d’une collection de cyanobactéries ; identifier les gènes codant pour les cyanotoxines et les espèces de cyanobactéries toxinogènes ; étudier les conditions de culture favorisant la production de cyanotoxines.

En quoi consiste ce projet ? Et quel est le rôle de la génétique ?

Le projet repose sur l’acquisition de données de génétique des cyanobactéries. Il s’agit de garantir l’absence de toxicité dans les souches cultivées, et cela passe par plusieurs étapes :

- Il faut d’abord séquencer les génomes de différentes souches de spiruline et plus globalement, de cyanobactéries. Il sera possible d’évaluer la diversité génétique entre les espèces.

- Ensuite, grâce à des outils de bioinformatique, l’ADRIA cherchera à identifier les séquences codant pour des cyanotoxines (microcystines, anatoxines, saxitoxines, cylindrospermopsines, etc.). Si une souche possède le/les gènes codants pour une toxine, elle est potentiellement toxique bien que les conditions de production puissent influer sur leur présence et leur concentration. Dans le cas contraire, elle pourra être considérée comme sûre.

- Pour les souches possédant ces gènes, il s’agit de mieux comprendre les conditions environnementales qui permettent de favoriser ou de réduire la production de toxines. L’objectif est de définir des pratiques de culture permettant, si possible, d’empêcher la production de toxines.

Enfin, le projet vise à créer une base de données de génétique. Cela permettra aux producteurs de disposer de données fiables quant au potentiel toxinogène de leur souche.. Plus largement, l’acquisition des données dans le projet Cyanotox et auprès des producteurs de cyanobactéries pourrait permettre d’ouvrir d’autres marchés de valorisation pour les cyanobactéries, en apportant aux autorités des garanties quant à l’absence de toxicité des souches cultivées.

Quelle est la complémentarité entre les deux centres techniques, l’ADRIA et le CEVA ?

Le projet repose sur une collaboration entre deux centres techniques complémentaires : le CEVA apporte ses connaissances et compétences sur la culture des cyanobactéries. Il est en charge de la coordination du projet, de l’isolement et de la purification des souches de cyanobactéries en amont des séquençages. Il est également en charge de réaliser l’étude de l’impact des conditions de culture sur la production de toxines.

L’ADRIA, quant à elle, apporte son expertise en sécurité alimentaire, en génétique, et bio-informatique. Ses compétences sont particulièrement pertinentes pour identifier les gènes responsables de la production de cyanotoxines et l’utilisation/le développement des outils de bio-informatique adaptés. Cette collaboration permet de croiser nos compétences pour répondre aux enjeux scientifiques et techniques du projet.

Enfin, il faut noter que ce projet est développé dans le cadre de la R&D interne du Carnot AgriFood Transition et financé par l’ANR et la Région Bretagne.

Le CEVA est-il le seul centre à travailler sur ce sujet ?

La spiruline a longtemps été étudiée de manière empirique du fait de sa production ancestrale, dans certains pays de l’hémisphère sud (Afrique, Inde, Pérou),. En France et en Europe, elle a attiré l’attention des chercheurs en raison de l’ampleur croissante des productions et du marché. Cependant, la recherche sur les cyanotoxines est relativement récente. Le Muséum d’Histoire Naturelle comme d’autres laboratoires de recherches, mènent des travaux sur le sujet. C’est également un sujet d’intérêt environnemental, mieux comprendre l’impact des blooms de cyanobactéries et de cyanotoxines. Il y a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre ces phénomènes.

Quels seront les bénéficiaires du projet une fois qu’il aura abouti ?

Les outils développés dans le cadre du projet Cyanotox bénéficieront à l’ensemble de la filière qui pourra garantir des bonnes pratiques de production et l’innocuité des produits mis sur le marché. Le projet permettra de, disposer d’outils pour identifier d’éventuelles contaminations, et élargir le potentiel de valorisation des cyanobactéries à plus long terme en renforçant la confiance des autorités et des utilisateurs.

Pourquoi ACT food ?

ACT food et les cinq centres techniques présentent l’offre la plus riche en Bretagne, en matière de conseil et d’innovation agroalimentaire. Spécialisés chacun dans leur domaine, ils vous proposent une véritable complémentarité dans leurs compétences et mettent à votre disposition leur expertise adaptée en fonction de vos spécificités. Ils se rencontrent, échangent et partagent leurs connaissances et leurs informations. Un véritable maillage pour le plus grand bénéfice de tous les clients avec comme valeurs confidentialité et indépendance.